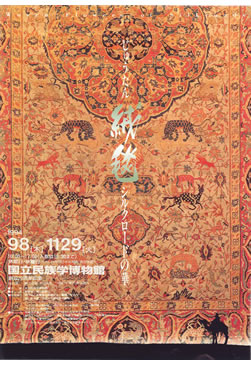

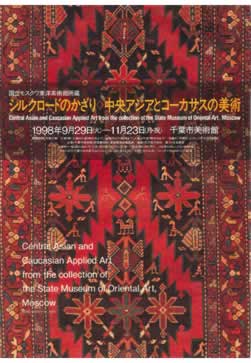

国立民族学博物館創立20周年記念の特別展として開催された“じゅうたん(絨毯)シルクロードの華”の会場風景です。海外からは、メトロポリタン美術館をはじめとし、ベルリン国立博物館、リンデン博物館、ブルックリン博物館、ティッセン=ボルネミッサ財団など、数多くの美術館・博物館から、名品と呼ばれる絨毯が数多く出品され、国内からも、東西文化交流の視点から、高台寺に伝来する豊臣秀吉所用の陣羽織や祇園祭の懸装品、徳川家秘蔵の絨毯などが出品され、日本で初めて開催される本格的な絨毯展として、大きな話題を呼びました。

手織り絨毯の生産地が集中する中央アジアから西アジアにかけて帯状に広がる地域は、砂漠あるいは草原のきわめて厳しい自然環境におかれ、遊牧社会が発展したところです。また、この地は、東西を結んでいた交易路シルクロードの重要なルートにあたり、幾多の古代文明が栄え、中世以来、イスラム世界の文化的中心となってきたところでもあります。このような歴史的文化的背景を有するため、絨毯には、生活用具としての意義のほか、それを織り、使用してきた人々の数百年、数千年にわたる世界観、宗教観、美意識などが集約されているといわれます。第1部「生活美としての絨毯」では、絨毯がもつ、こうした歴史的文化的背景や、絨毯の文様に見る東西の文化交流、さらには日本と絨毯との関わりなどを、国内外の貴重な絨毯を通して考察いたしました。

庭園文絨毯/18C

イラン・クルディスタン

●556.2×233.6cm

メトロポリタン美術館

ミフラーブ文(サッフ)絨毯/17c前半 アナトリア・ウシャク

●280×340cm

リンデン国立民族学博物館

ミフラーブ文(サッフ)絨毯/17c前半 アナトリア・ウシャク

●280×340cm

リンデン国立民族学博物館

ミフラーブ文絨毯/17c

オスマントルコ時代 エジプト・カイロ

●165×91cm

メトロポリタン美術館

ミフラーブ文(サッフ)絨毯/19c

中国・ホータン

●566×121cm

ベルリン国立博物館

東西アジア間の文化交流は古代のシルクロードに象徴される交易に伴って人物が往来し、文物が東西に運ばれることによって促進されてきました。それに伴って思想や技術の伝播が促され、文物に付随して芸術形式・様式・装飾文様も東アジアと地中海世界の間の広大な空間を東西に移動しました。この(文様の伝播)展示コーナーでは、東から西へ、あるいは西から東へと伝播したと見られる、絨毯に織り込まれた様々な文様を通して、東西文化交流の様子を概観してみました。

龍文(カッシレル)絨毯/17c コーカサス

●431×226cm

ティッセン・ボルネミッチ財団

花文(龍・メダイヨン)絨毯/19c 中国・ホータン

●282×386cm

メトロポリタン美術館

古文書に見られる記述によると、羊毛製の敷物はかなり早い時期に我が国にもたらされと思われますが、現存する古代の敷物は、ほとんどが不織布の毛氈(フェルト)であり、織物としての敷物(キリムや絨毯など)は残されていません。現存する絨毯の多くは、16世紀大航海時代の幕開けと共に我が国にもたらされもので、実用品としてではなく、むしろ異国情緒あふれる舶来品として、大切に扱われてきました。この展示コーナーでは、京都高台寺に伝わる豊臣秀吉の陣羽織や、祇園祭の懸装品として用いられてきた絨毯、紀州徳川家に秘蔵されていた絨毯などを展示。我が国と絨毯との関わり合いを探って見ました。

秀吉の陣羽織と同じ、サファヴィー朝ペルシアの宮廷工房で製作されたものと見られるキリム

動物文キリム/16c

イラン・イスファハーン

●194×124cm

ティッセン・ボルネミッサ財団

京都高台寺に伝わる豊臣秀吉の陣羽織

重要文化財

鳥獣文綴織陣羽織/16c イラン

●丈99cm

高台寺

秀吉の陣羽織と同じイラン・イスファハーンの宮廷工房で製作されたものと見られるキリム/現存する類例として知られているのは、世界で3点しかなく、本展で2点が展示された。

動物文キリム/16c イラン

●212×136cm

ベルリン国立博物館

祇園祭・放下鉾の懸装品として用いられている絨毯

連花葉文絨毯/17cインドまたはイラン

●256×118cm

放下鉾保存会

祇園祭・南観音山の懸装品として用いられていた絨毯

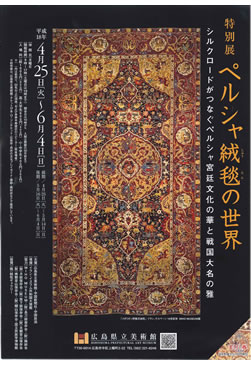

ポロネーズとは17世紀後半にイランのイスファハーンで織られた金銀糸を用いた豪華な絨毯。ポーランドで多数発見され、ポーランドの紋章が織り込まれた絨毯もあったので、ポーランド産と間違われたところから、その名称がある。

連花葉文(ポロネーズ)/17c イラン

●253×146㎝

南観音山保存会

尾張・徳川家に伝わる絨毯

八星形メダイヨン文/17c インド

●219×109cm

愛知・徳川美術館

祇園祭・長刀鉾の懸装品として用いられている絨毯

ロゼット・アラビア文字文/17c中国?

●177×99cm

長刀鉾保存会

祇園祭・月鉾の懸装品として用いられている絨毯

連花葉文/17cインド・ラホール

●206×136cm

月鉾保存会

第2部「生活史としての絨毯」では、手織り絨毯が生まれ、発展してきた地域の気候風土や社会的背景などを国立民族学博物館が所蔵する絨毯や絨毯製作に関する様々な資料によってわかりやすく解説いたしました。

糸紡ぎと撚糸工程の解説

羊毛素材関係資料

●トルコ・アイバズックで収集した資料

絹素材関係資料

●トルコ・ブルサ周辺の村で収集した資料

織り機と織りの工程解説

様々な織り工具

●緯打具●ナイフ●仕上げ鋏

織り機

●竪機/トルコ・ヘレケ

●竪機/イラン・コム

秀吉の陣羽織と同じ、サファヴィー朝ペルシアの宮廷工房で製作されたものと見られるキリム

動物文キリム/16c

イラン・イスファハーン

●194×124cm

ティッセン・ボルネミッチ財団

京都高台寺に伝わる豊臣秀吉の陣羽織

重要文化財

鳥獣文綴織陣羽織/16c イラン

●丈99cm

高台寺